茶楽悦楽

茶道具のオススメや好きなものを中心にレビューします。

カテゴリー「茶道具 木・竹」の記事一覧

- « PREV

- | HOME |

- NEXT »

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

更好棚のお話

さて、先日「本歌取り」についてお話しました時に、

更好棚について思い出したので、今日はそれについてお話します。

さて「更好棚」を知っている人もいれば、知らない人もいると思いますので、簡単に説明させていただきます。

まず、前提として利休さんの使われた「三重棚」というものがありました。

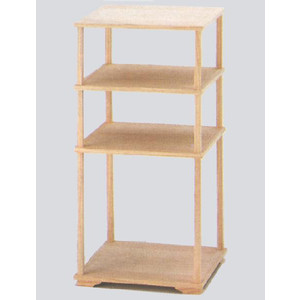

これは全て桐材で作られた棚で、天板、上中棚、下中棚、地板の4枚で構成され、寸法は奥行幅共に約一寸(約30.3cm)で作られていました。

これです。

利休好という記載のものも多いですが、好んだというより、寸法を指示して作られたようなので、ここは「利休形」というべきですね。

さて、その三重棚を本歌として、新しい棚を好んだのが、裏千家11世の玄々斎精中さんです。

玄々斎は裏千家の血筋ではなく、三河奥殿藩の藩主、松平乗友の子として生まれました後、わずか10歳で、当時裏千家の家元10世認得斎の娘と結婚して婿入りし、裏千家を継ぐことになったのです。

ちなみに玄々斎のお兄さんは、尾張徳川家の家老となった渡辺又日庵さんです。

家老の弟が家元っていうのはなかなかレアなケースだったようで、これまでの尾張徳川家の茶道流儀は代々有楽流だったのに、この時だけ裏千家になるというレアケースが起きています。

失礼、話がそれました。

その玄々斎さん(当時は虚白斎)は利休形の三重棚を見て、考えたのでしょう。

さっき皆さんが感じたのと同じ感想だったのだと思います。

私はこう思いました。

高過ぎません?

座って点前するのに、三重棚は高すぎませんか。

多分、私と同じことを思った玄々斎(しつこいようですが、当時は虚白斎)さんは、天板の一番上を切り取るという荒業にでました。

そして、出来上がったのが、桐材の二重棚です。

この時は「虚白斎好 二重棚」となっています。

さて、玄々斎さんは幕末から明治と激動の時代の家元さんです。

幕府の力がなくなり、禁裏の発言力が強くなっている時期でした。

玄々斎は大名の庇護のなくなった茶道の隆盛を目指し、禁裏や明治幕府への接近を目指しました。

立礼棚の開発は、その後の茶道の隆盛の契機になった素晴らしい物でしたね。

さて、当時はただの桐木地の二重棚でしたが、これを禁裏に献上するにあたって、その二重棚を桐木地から黒柿合爪紅に改めました。

一度自らの好みとした棚をさらに変化させて好んだことから、「更」に「好」んだ棚として、「更好棚」の名が付きました。

これによって茶席に飾り置く棚として、更好棚は高い評価を受けます。

ちなみに私は裏千家15世鵬雲斎の好んだ「黒柿合爪黒 更好棚」も好きですね。

黒柿合塗に仕上げていながらも、柱は木目を潰して上品さを生み出すところが、渋いなーと思います。

さすがカリスマ大宗匠です。

もうすぐ卒寿だそうですね。

それでは今回はこの辺で。

さようなら。

更好棚について思い出したので、今日はそれについてお話します。

さて「更好棚」を知っている人もいれば、知らない人もいると思いますので、簡単に説明させていただきます。

まず、前提として利休さんの使われた「三重棚」というものがありました。

これは全て桐材で作られた棚で、天板、上中棚、下中棚、地板の4枚で構成され、寸法は奥行幅共に約一寸(約30.3cm)で作られていました。

これです。

利休好という記載のものも多いですが、好んだというより、寸法を指示して作られたようなので、ここは「利休形」というべきですね。

さて、その三重棚を本歌として、新しい棚を好んだのが、裏千家11世の玄々斎精中さんです。

玄々斎は裏千家の血筋ではなく、三河奥殿藩の藩主、松平乗友の子として生まれました後、わずか10歳で、当時裏千家の家元10世認得斎の娘と結婚して婿入りし、裏千家を継ぐことになったのです。

ちなみに玄々斎のお兄さんは、尾張徳川家の家老となった渡辺又日庵さんです。

家老の弟が家元っていうのはなかなかレアなケースだったようで、これまでの尾張徳川家の茶道流儀は代々有楽流だったのに、この時だけ裏千家になるというレアケースが起きています。

失礼、話がそれました。

その玄々斎さん(当時は虚白斎)は利休形の三重棚を見て、考えたのでしょう。

さっき皆さんが感じたのと同じ感想だったのだと思います。

私はこう思いました。

高過ぎません?

座って点前するのに、三重棚は高すぎませんか。

多分、私と同じことを思った玄々斎(しつこいようですが、当時は虚白斎)さんは、天板の一番上を切り取るという荒業にでました。

そして、出来上がったのが、桐材の二重棚です。

この時は「虚白斎好 二重棚」となっています。

さて、玄々斎さんは幕末から明治と激動の時代の家元さんです。

幕府の力がなくなり、禁裏の発言力が強くなっている時期でした。

玄々斎は大名の庇護のなくなった茶道の隆盛を目指し、禁裏や明治幕府への接近を目指しました。

立礼棚の開発は、その後の茶道の隆盛の契機になった素晴らしい物でしたね。

さて、当時はただの桐木地の二重棚でしたが、これを禁裏に献上するにあたって、その二重棚を桐木地から黒柿合爪紅に改めました。

一度自らの好みとした棚をさらに変化させて好んだことから、「更」に「好」んだ棚として、「更好棚」の名が付きました。

これによって茶席に飾り置く棚として、更好棚は高い評価を受けます。

ちなみに私は裏千家15世鵬雲斎の好んだ「黒柿合爪黒 更好棚」も好きですね。

黒柿合塗に仕上げていながらも、柱は木目を潰して上品さを生み出すところが、渋いなーと思います。

さすがカリスマ大宗匠です。

もうすぐ卒寿だそうですね。

それでは今回はこの辺で。

さようなら。

【茶道具 棚/裏千家好】更好棚 玄々斎好写 河瀬一敬作【smtb-ms】 |

PR

龍頭茶器のお話

名前だけでちょっと格好良い茶器があります。

龍頭(りゅうず)茶器がそれです。

私が知っている限り、龍頭のものは

・裏千家八世 一燈好 龍頭茶入

・裏千家十一世 玄々斎好 龍頭茶器

の二つがあります。

一燈好の龍頭茶入は、木製の濃茶入として好まれました。

材は桐を使い、牙蓋が付いています。

箱書には「木茶入 銘龍頭」とあります。

裏千家十一世の玄々斎は、その一燈好の茶入の蓋を木地に替えて、

再好されたものです。

「再好」とは、一度それまでの家元達が好んだ形の道具を、一部変えて自らの

好とするもので、有名なもので、「更好棚」などが知られています。

最初、私は龍頭茶器を知った時、時計の摘みの部分の形状のことかと思いましたが、

全然関係ありませんでした。

↑

時計のココも龍頭って言うんです。

一燈は龍頭茶入の木目が龍を巻いているように見えるところから名づけられたと言われています。

また、お寺にあるような梵鐘を吊り下げる縄を掛ける部分を龍頭とも呼ばれ、その形状に似ているから、

龍頭茶器と名付けられたとも言われています。

本当はどうなのでしょうか?

最近は、特に見なくなった茶道具ですが、中々由来の多い茶道具なので、

1、龍を干支として、干支「辰」に合わせる。

2、龍頭を“梵鐘”に見立てて、道成寺として干支「巳」に合わせる。

3、龍を「登竜門」として連想させ、5月の節句に使う。

4、龍を「水の神」とみなして、水に関連して取り合わせる。

などなど、色々遊べると思います。

作家さんものでは、鈴木表朔さんのを見たことがありますが、

あまり作っている人はいないでしょうね。

中々、普段使いやすい茶器とは言えませんが、

形状からして愛着の湧きやすい可愛らしさがあります。

もしも、手に取る機会があれば、様々にお楽しみ下さい。

それでは、今回はこのへんで。

さようなら。

龍頭(りゅうず)茶器がそれです。

私が知っている限り、龍頭のものは

・裏千家八世 一燈好 龍頭茶入

・裏千家十一世 玄々斎好 龍頭茶器

の二つがあります。

一燈好の龍頭茶入は、木製の濃茶入として好まれました。

材は桐を使い、牙蓋が付いています。

箱書には「木茶入 銘龍頭」とあります。

裏千家十一世の玄々斎は、その一燈好の茶入の蓋を木地に替えて、

再好されたものです。

「再好」とは、一度それまでの家元達が好んだ形の道具を、一部変えて自らの

好とするもので、有名なもので、「更好棚」などが知られています。

最初、私は龍頭茶器を知った時、時計の摘みの部分の形状のことかと思いましたが、

全然関係ありませんでした。

↑

時計のココも龍頭って言うんです。

一燈は龍頭茶入の木目が龍を巻いているように見えるところから名づけられたと言われています。

また、お寺にあるような梵鐘を吊り下げる縄を掛ける部分を龍頭とも呼ばれ、その形状に似ているから、

龍頭茶器と名付けられたとも言われています。

本当はどうなのでしょうか?

最近は、特に見なくなった茶道具ですが、中々由来の多い茶道具なので、

1、龍を干支として、干支「辰」に合わせる。

2、龍頭を“梵鐘”に見立てて、道成寺として干支「巳」に合わせる。

3、龍を「登竜門」として連想させ、5月の節句に使う。

4、龍を「水の神」とみなして、水に関連して取り合わせる。

などなど、色々遊べると思います。

作家さんものでは、鈴木表朔さんのを見たことがありますが、

あまり作っている人はいないでしょうね。

中々、普段使いやすい茶器とは言えませんが、

形状からして愛着の湧きやすい可愛らしさがあります。

もしも、手に取る機会があれば、様々にお楽しみ下さい。

それでは、今回はこのへんで。

さようなら。

プロフィール

HN:

ゆげ丸

性別:

男性