茶楽悦楽

茶道具のオススメや好きなものを中心にレビューします。

カテゴリー「茶道具 消耗品」の記事一覧

- « PREV

- | HOME |

- NEXT »

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

懐紙のお話

茶の湯に携わった人や稽古している人なら、懐紙について知らない人はいないでしょう。

皿のように菓子を取る器に使ったり、茶碗の縁を拭ったりするのに使う和紙です。

女子用は14.5cm×17.5cmの二つ折りで、14.5×8.5cm程度、男性は一回り大きな寸法のものを使いますね。

しかし、それとは別に茶席の中では別な「懐紙」が出てきます。

そう、掛軸の呼び名の一つとして、「懐紙表具」という言葉がありますよね。

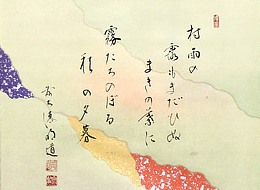

こんなのです。

まあ、知っている人もいると思いますが、今日はこの二つの「懐紙」についてお話ししようと思います。

まず結論から先に言うと、掛け軸で呼ばれる懐紙の方が古くからある名前です。

懐紙とは元々、和歌、連歌、漢詩などを詠進する際に用いる用紙でした。

紙の種類は無地系で「檀紙」(表面にちりめんの皺がある厚手の和紙)、

「鳥の子」(鳥の子、つまり卵殻の色に似た少し黄色がかった白色の和紙)、

「奉書」(楮を主原料とした和紙。室町幕府が命令書に使ったことから命令という意の「奉」を用い、奉書と呼ばれた)

模様や下絵のある紙では、「飛雲」「遠山」「霞引」「打雲」などがあります。

(それぞれ、模様や景色が金や顔料を用いて作られたものです)

なお、この懐紙ですが、使える紙の寸法に約束がありました。

天皇は天地45.4cm、親王、摂政は39.4cm、大臣から参議までは36.4cm、それ以下は33.3cm前後と決められていました。

こうして書かれた和紙などを表具したものが、いわゆる「○○懐紙」と呼ばれたりします。

有名なものは後鳥羽上皇が熊野詣での折りに書いた「熊野懐紙」や後醍醐天皇の歌会で使用された北山懐紙などがあります。

そして、現在茶席で実用として使われるのは、懐中紙の略語としての「懐紙」で、逆に今まで単に懐紙と呼ばれていたものは、和歌懐紙や詩懐紙などと表記されます。

これは市場の流通量の違いでしょうが、現在では圧倒的に茶席用懐紙の量が多いのからでしょうか。

つまりは、「青は藍より出でて藍より青し」です。

相変わらず今日もオチがありませんな。

それでは今日はこの辺で。

さようなら。

皿のように菓子を取る器に使ったり、茶碗の縁を拭ったりするのに使う和紙です。

女子用は14.5cm×17.5cmの二つ折りで、14.5×8.5cm程度、男性は一回り大きな寸法のものを使いますね。

しかし、それとは別に茶席の中では別な「懐紙」が出てきます。

そう、掛軸の呼び名の一つとして、「懐紙表具」という言葉がありますよね。

こんなのです。

まあ、知っている人もいると思いますが、今日はこの二つの「懐紙」についてお話ししようと思います。

まず結論から先に言うと、掛け軸で呼ばれる懐紙の方が古くからある名前です。

懐紙とは元々、和歌、連歌、漢詩などを詠進する際に用いる用紙でした。

紙の種類は無地系で「檀紙」(表面にちりめんの皺がある厚手の和紙)、

「鳥の子」(鳥の子、つまり卵殻の色に似た少し黄色がかった白色の和紙)、

「奉書」(楮を主原料とした和紙。室町幕府が命令書に使ったことから命令という意の「奉」を用い、奉書と呼ばれた)

模様や下絵のある紙では、「飛雲」「遠山」「霞引」「打雲」などがあります。

(それぞれ、模様や景色が金や顔料を用いて作られたものです)

なお、この懐紙ですが、使える紙の寸法に約束がありました。

天皇は天地45.4cm、親王、摂政は39.4cm、大臣から参議までは36.4cm、それ以下は33.3cm前後と決められていました。

こうして書かれた和紙などを表具したものが、いわゆる「○○懐紙」と呼ばれたりします。

有名なものは後鳥羽上皇が熊野詣での折りに書いた「熊野懐紙」や後醍醐天皇の歌会で使用された北山懐紙などがあります。

そして、現在茶席で実用として使われるのは、懐中紙の略語としての「懐紙」で、逆に今まで単に懐紙と呼ばれていたものは、和歌懐紙や詩懐紙などと表記されます。

これは市場の流通量の違いでしょうが、現在では圧倒的に茶席用懐紙の量が多いのからでしょうか。

つまりは、「青は藍より出でて藍より青し」です。

相変わらず今日もオチがありませんな。

それでは今日はこの辺で。

さようなら。

メール便なら8帖まで送料100円!レビューを書いて3%オフ!一筆箋やぽち袋としても♪【遊中川】... |

![[茶会の定番! 使いやすい無地の懐紙です!]【懐紙/茶道具】御茶席用懐紙小菊紙五帖入](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fhoeido-tea%2fcabinet%2fshohin2%2f01655753%2fimg57947443.jpg%3f_ex%3d240x240&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fhoeido-tea%2fcabinet%2fshohin2%2f01655753%2fimg57947443.jpg%3f_ex%3d80x80) [茶会の定番! 使いやすい無地の懐紙です!]【懐紙/茶道具】御茶席用懐紙小菊紙五帖入 |

PR

プロフィール

HN:

ゆげ丸

性別:

男性