茶楽悦楽

茶道具のオススメや好きなものを中心にレビューします。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

石盃のお話

そろそろ春の暖かさが感じられるようになりました。

ひと昔前は、春といえば「暁を覚えず」というように、なんとなく眠気が取れずに布団の中でぼんやりしていた記憶があるのですが、最近は鼻のつまりで中々熟睡できなくなってしまいました。

この忌々しい花粉症めっ! と苛立ってしまいます。

さて、タイトルの「石盃」ですが、呼び方は「せきはい」と呼ばれます。

まあ「いしはい」でも「いしさかづき」でも間違いではないのですが、この呼称は塗り物の引盃(ひきはい)に対応する言葉なので、ここは「せきはい」のままで呼ばせてもらいます。

写真を見てもらいましょう。

こんなのです。

「ぐい呑」という呼び方の方が、広く知られていますね。

元々「ぐい呑み」は、仰向いてぐいっと飲むところから付けられた名称と言われており、江戸時代頃より呼ばれるようになったそうです。

それまでは酒に使う器、つまり酒器と総称されていました。

そして酒器には素材別に、木製と陶磁器のものとに分かれていました。

もちろんガラスなどもありましたが、ここではちょっと割愛します。

木製の盃はこんなものが多いですね。

神前の結婚式などで、見ることもあるかと思います。

これは通称「引盃(ひきはい)」と呼ばれます。

名称の由来は諸説あるものがほとんどですが、これもその例に漏れず、幾つかの説があります。

○茶席で客が順番に引き取るところからの名称。

○「引」という字は、「挽物(ひきもの)」の呼称である。 挽物とは木を挽いて作ったもののこと。

さて、名称の由来が後者である理由の一つには、今日のタイトルにある「石盃」という名称が一つの論拠になります。つまり「挽物」に対する「石物」という訳ですが、実は少し不正確です。

つまり陶磁器の呼び方では、磁器のことを「イシモノ」、陶器のことを「ツチモノ」などと呼称します。

これを厳密に考えると、「ヤキモノ」と呼び、「焼盃(やきはい)」と呼ぶのがいいのかもしれませんが、通称は分かりやすく、周知しやすいものがいいので、「木」に対しての「石」はまあイメージしやすいものですね。

石盃は、俗に「かわらけ」と呼ばれるものとは区別されて使われます。

「かわらけ」とはこんなのです。

またぐい呑と区別されるのに「お猪口」というものもあります。

ぐい呑よりも小振りの器で、少しずつお酒を楽しむときに用います。

これも江戸初期あたりから流行したようです。

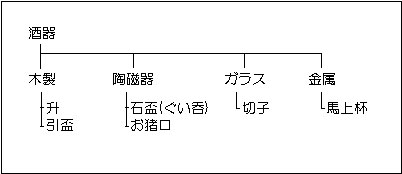

では簡単に纏めましょうか。

はいっ!

とまあ、こんな感じですかね。

今日、本当はぐい呑の話題にして、お酒の話でも書こうと思ったのですが、相変わらずの脱線で、話が飛んでいってしまいました。お酒の話はまた今度にしましょう。

それでは今日はこの辺で。

さようなら。

ひと昔前は、春といえば「暁を覚えず」というように、なんとなく眠気が取れずに布団の中でぼんやりしていた記憶があるのですが、最近は鼻のつまりで中々熟睡できなくなってしまいました。

この忌々しい花粉症めっ! と苛立ってしまいます。

さて、タイトルの「石盃」ですが、呼び方は「せきはい」と呼ばれます。

まあ「いしはい」でも「いしさかづき」でも間違いではないのですが、この呼称は塗り物の引盃(ひきはい)に対応する言葉なので、ここは「せきはい」のままで呼ばせてもらいます。

写真を見てもらいましょう。

こんなのです。

「ぐい呑」という呼び方の方が、広く知られていますね。

元々「ぐい呑み」は、仰向いてぐいっと飲むところから付けられた名称と言われており、江戸時代頃より呼ばれるようになったそうです。

それまでは酒に使う器、つまり酒器と総称されていました。

そして酒器には素材別に、木製と陶磁器のものとに分かれていました。

もちろんガラスなどもありましたが、ここではちょっと割愛します。

木製の盃はこんなものが多いですね。

神前の結婚式などで、見ることもあるかと思います。

これは通称「引盃(ひきはい)」と呼ばれます。

名称の由来は諸説あるものがほとんどですが、これもその例に漏れず、幾つかの説があります。

○茶席で客が順番に引き取るところからの名称。

○「引」という字は、「挽物(ひきもの)」の呼称である。 挽物とは木を挽いて作ったもののこと。

さて、名称の由来が後者である理由の一つには、今日のタイトルにある「石盃」という名称が一つの論拠になります。つまり「挽物」に対する「石物」という訳ですが、実は少し不正確です。

つまり陶磁器の呼び方では、磁器のことを「イシモノ」、陶器のことを「ツチモノ」などと呼称します。

これを厳密に考えると、「ヤキモノ」と呼び、「焼盃(やきはい)」と呼ぶのがいいのかもしれませんが、通称は分かりやすく、周知しやすいものがいいので、「木」に対しての「石」はまあイメージしやすいものですね。

石盃は、俗に「かわらけ」と呼ばれるものとは区別されて使われます。

「かわらけ」とはこんなのです。

またぐい呑と区別されるのに「お猪口」というものもあります。

ぐい呑よりも小振りの器で、少しずつお酒を楽しむときに用います。

これも江戸初期あたりから流行したようです。

では簡単に纏めましょうか。

はいっ!

とまあ、こんな感じですかね。

今日、本当はぐい呑の話題にして、お酒の話でも書こうと思ったのですが、相変わらずの脱線で、話が飛んでいってしまいました。お酒の話はまた今度にしましょう。

それでは今日はこの辺で。

さようなら。

PR

プロフィール

HN:

ゆげ丸

性別:

男性

COMMENT